작성자 : 권순원

날짜 : 2020-03-26

조회수 : 729

지난해 신규 지정된 도시개발구역 면적이 전년 대비 60% 가량 늘어나면서 9년 만에 최대였던 것으로 나타났다.

국토교통부는 17개 광역지자체 등을 대상으로 실시한 도시개발사업 현황조사(`20년 1~2월)를 바탕으로 2019년말 기준 전국 도시개발구역 현황 통계를 발표했다고 26일 밝혔다. 이 자료에 따르면 작년 신규 지정된 도시개발구역은 36개로 지난 2018년과 같았으나 지정 면적은 여의도 면적(2.9㎢)의 3.2배 크기인 9.4㎢로 전년(5.9㎢)보다 1.6배 규모로 증가했다. 지난해 도시개발구역 지정 면적은 지난 2010년 9.4㎢ 이후 9년 만에 최대 규모다.

이는 경기 남양주 양정역세권 복합단지개발사업(2㎢) 등 일부 대규모 구역 지정이 포함되었기 때문으로, 전체적으로 도시개발구역 지정 규모의 소형화 추세는 계속되고 있는 것으로 나타났다.

또한, 지난 해 신규로 지정된 단지·시가지조성사업(공공주택지구, 산업단지 등)의 총 지정 면적 38.2㎢ 중 도시개발구역의 지정비율은 24.6%(9.4㎢)로, 종전(약 40%)에 비해 크게 감소된 것으로 나타났으며, 이는 주택시장 안정을 위한 3기 신도시 등 공공주택지구의 신규 지정이 크게 증가하여 전체적인 신규 지정 면적이 증가하였기 때문으로 분석되었다.

이와 함께, 지난해에는 부산 일광구역(1.2㎢), 경기 고양 식사구역(0.99㎢) 등 29개 도시개발사업이 완료되어 주거, 상업, 업무용지 등 8.21㎢ 규모에 이르는 도시용지가 공급된 것으로 파악되었다.

연간 약 7㎢(최근 5년 평균)의 신규 도시개발구역 지정에 따른 파급효과를 추정한 결과 연간 약 1조7000억 원의 자금(공사비) 투입으로 4조8000억 원의 경제적 파급효과와 2만1000 명의 일자리 창출효과가 발생되는 것으로 추정되었다.

신규 도시개발사업으로 인한 연간 경제적 파급효과는 생산유발효과 약 3조4000억 원, 부가가치유발효과 약 1조4000억 원 발생으로, 총 4조8000억 원에 이르는 경제유발효과가 발생하는 것으로 분석되었다.

한편, 신규 도시개발사업 추진에 따른 연간 일자리 창출효과로 고용유발은 1만5000 명, 취업유발은 2만1000 명으로 분석되었다.

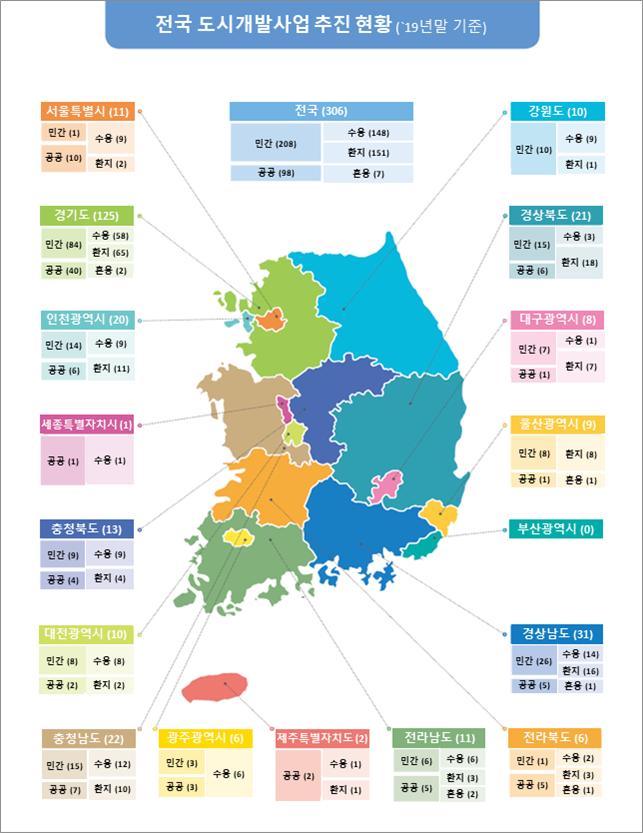

지역별 사업규모는 개발압력이 높은 경기도가 172개, 54㎢ 구역으로 가장 많았고 경남(59개, 18㎢), 충남(59개, 14㎢), 경북(46개, 12㎢) 등의 순으로 나타났다.

지난해 신규 지정 구역의 경우, 수도권에서 19개, 5.3㎢가 지정되어 전년도 2.1㎢에 비해 크게 증가하였으며, 비수도권 지역에서는 17개, 4.1㎢가 신규 지정되어 전년도와 비슷한 수준을 보였다.

사업시행 방식은 수용 48.4%(148개), 환지 49.3%(151개), 수용과 환지방식을 혼용하여 시행하는 혼용방식이 2.3%(7개)로 나타났으며, 사업시행자별로는 민간시행자가 차지하는 비율이 68.0%(208개)로, 민간사업의 비중이 공공시행자(32.0%, 98개)보다 상대적으로 높았다.

개발유형으로는 주거형 사업(73.7%)이 비주거형(26.3%)에 비해 상대적으로 높은 비율을 차지하고 있으나, 주거·상업·산업 등 복합개발 형태의 비주거형 면적이 지속적으로 증가('16년 13.0%→'19년 39.5%)하고 있는 것으로 나타나 개발유형이 다양화되고 있음을 보여 주었다.

시행주체별로는, 민간사업자의 개발유형은 주거형이 87.5%를 차지하여 주거형 위주의 개발이 주로 이뤄지고 있으며, 공공시행자는 주거형 61.3%, 비주거형 38.7%로 구성되어 민간에 비해 다양한 개발유형으로 사업을 추진하고 있는 것으로 나타났다.

구역 지정 이후 사업완료까지는 평균 약 6.3년이 소요되었고, 3년이하 17.9%(39개), 4~5년 33.0%(72개), 6~10년 36.7%(80개), 11~15년 11.9%(26개), 16년 이상 소요된 사업은 0.5%(1개)로 조사되었다.

사업방식별 시행기간을 보면, 수용방식은 평균 5.2년, 환지방식은 평균 7.5년이 소요되는 것으로 분석되어, 수용방식이 환지방식에 비하여 사업기간이 짧은 것으로 나타났다.

전체 524개 구역 중 60.9%(319개)가 관할 행정구역 내 기존 도심으로 부터 5㎞ 이내에 입지하고 있고, 5㎞ 이상 ~ 10㎞ 미만이 24.0%, 10㎞ 이상 ~ 20㎞ 미만이 13.4%, 20㎞ 이상은 1.7%에 불과하여 대부분 기존 도심에 인접하여 입지가 결정되고 있으며, 도심과 개발입지 간 평균거리는 5.1㎞인 것으로 분석되었다.